不整脈診療は日々進歩しています。

以前は根治が不可能であった数々の不整脈が、数時間のカテーテル治療で根治に至ることもあります。

ペースメーカや植え込み型除細動器の進歩も目覚ましく、さまざまな機能の向上や電池寿命の延長で、患者さまの生命予後の改善ならびにQOL(生活の質)を最大限に保って治療ができるようになりました。当科では、あらゆる不整脈の治療を、有効かつ安全に行えるようにチームで診療を行っています。

心房細動は、心房が1分間に500拍以上で興奮し、けいれん状態となってしまう不整脈です。動悸症状や息切れ・倦怠感といった症状が出ることがあります.けいれん状態の心房内や心耳内では血栓が形成されやすくなり、脳梗塞(心原性脳塞栓症)の原因となることがありますので、リスクに応じて抗凝固療法を行います。また心房と心室の連携がなくなってしまうため、心機能が低下し、心不全の原因にもなります。その他、将来的な認知機能低下との関連も過去の研究で示唆されています。

症状の特徴は、突然開始して、突然元に戻る規則正しい動悸発作です。小児期から発症することもあれば、壮年期以降に初めての発作がでる患者様もいらっしゃいます。WPW 症候群が原因で起こる不整脈発作もこれに分類されます。発作中は心拍数が200拍を超えることもあります。心臓を収縮させる興奮波が旋回する回路が形成されることで起こる不整脈で、アブレーションによる回路の離断で根治にいたります。1泊2日の入院、1時間から1時間半程度のカテーテル治療で高い根治率が期待できます。

心房粗動は、右心房と右心室の間に存在する、三尖弁の心房側を興奮波が旋回することで起こります。脈は規則正しいことも乱れて感じることもあります。心房細動同様に脳梗塞や心不全の原因になることがあります。心房粗動のみのカテーテルアブレーション治療なら30分から1時間程度で行えますが、治療後に心房細動があらたに診断される患者様がいるため、治療後も外来での観察が必要です。心房頻拍の治療は、3Dマッピングシステムを駆使しながら回路の同定・治療を実施していきます。

多くの患者さまで脈がとぶ、胸の違和感といった症状を呈しますが、無症状の患者様もいらっしゃいます。無症状で頻度が少ない場合は無治療でも問題ありませんが、頻度が多い場合や症状が強い場合は、カテーテルアブレーションで治療の対象となります。

心室内から発生する異常な興奮波が原因で、心筋梗塞や心筋症などの原疾患によっておこるものと、原疾患がない元気な心臓に起こる特発性の、2つに分けられます。特発性の場合はカテーテルアブレーションのみで治療可能ですが、原疾患を有し、心機能が低い患者様の場合は心臓突然死の原因となりうるため、植え込み型除細動器とカテーテルアブレーション、薬物療法を組み合わせて治療する必要があります。

心室内から出現する異常興奮が心室を痙攣させる最も危険な不整脈です。心臓突然死の原因となります。心筋梗塞や心筋症などの原疾患を有する場合が多いですが、Brugada症候群や特発性心室細動など、心室細動だけが生じる病気もあります。心室細動の治療は突然死の予防の為植え込み型除細動器となりますが、Brugada症候群で心室細動を繰り返す場合や、心筋梗塞急性期に心室細動が頻回に出現する場合など、カテーテルアブレーションが行われることもあります。

当院カテーテルアブレーション治療の特徴

#1 全国トップレベルの症例数

#2 安全な手技

#3 最新の治療設備

#4 低侵襲治療

#5 短期間入院

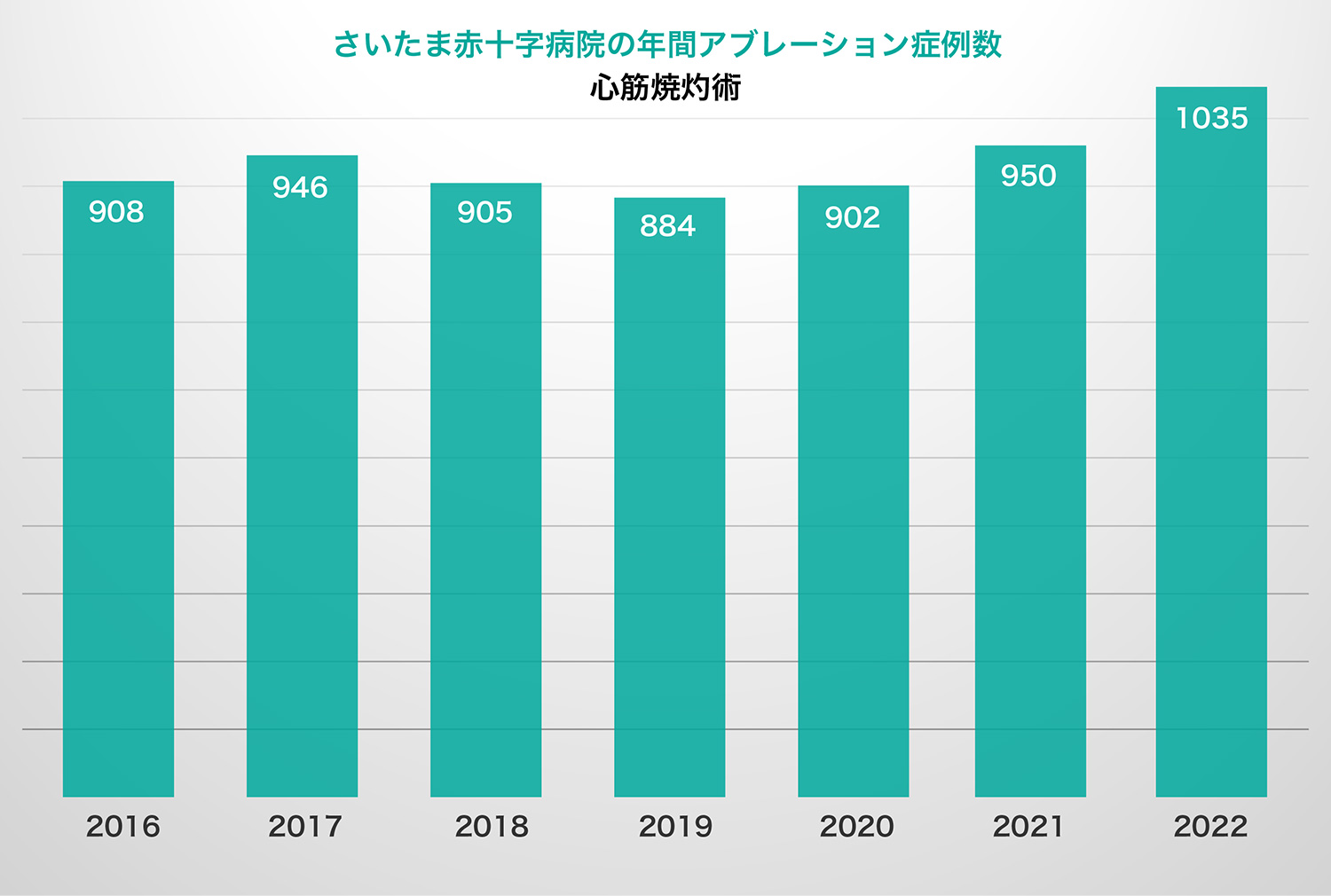

#1 当院は全国有数のアブレーション症例数を誇り、2019年884例(全国4位)、2020年902例(全国5位)、2021年950例(全国4位)、2022年1035例(全国4位)、2023年1224件(全国1位)でした。

#2 重大合併症は心タンポナーデ0.2%、周術期脳梗塞0.05%、外科的修復を要する合併症は0.2%と低い合併症率で治療を行なっています。

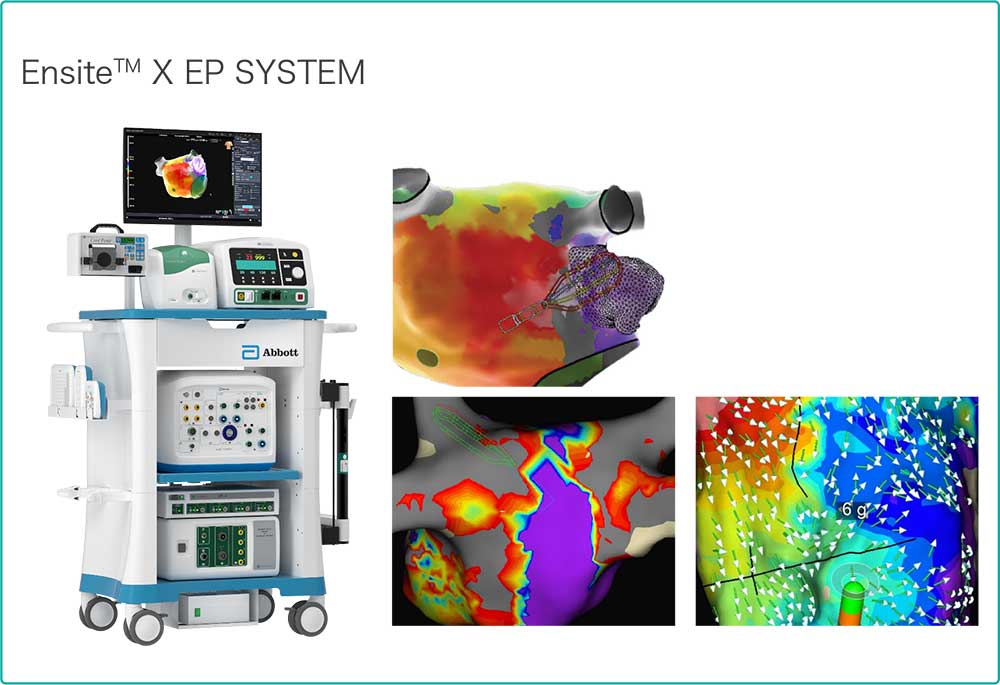

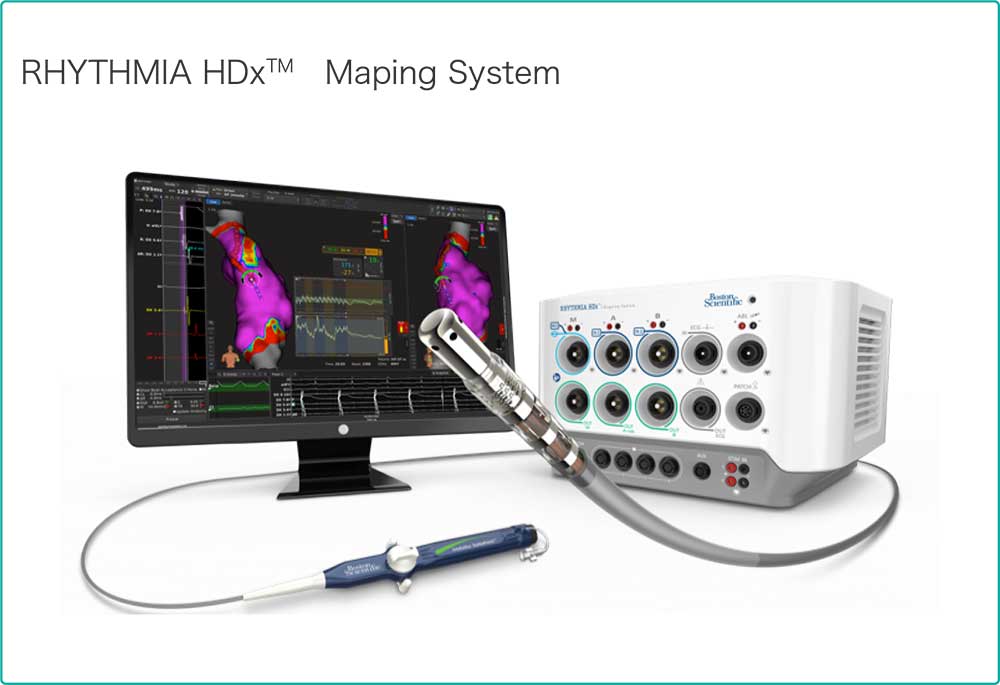

#3 最新の3D mapping systemや治療機器を用いて、安全性と有効性を両立し、常に最新の治療を患者さまに提供しています。

#4 3D mapping systemなどを用いてX線透視を可能な限り削減しています。不整脈の種類にもよりますが、鎮静下でアブレーション治療を行い、極力痛みのない治療を心がけています。アブレーション前の経食道心エコーは心内血栓評価を行う検査ですが、心臓CTなどを用いて可能な限り代用しています。術前後の尿管カテーテル挿入しないことや、術後の安静時間を可能な限り短くするといった試みをしています。

#5 心房細動では術後2日、その他不整脈では術翌日の退院を基本としています。ご希望の患者さまには心房細動アブレーションは最短1泊、発作性上室性頻拍や心房粗動のアブレーションは日帰りのアブレーションも検討可能です。ご希望のある方は、火曜日か木曜日の外来で相談ください。

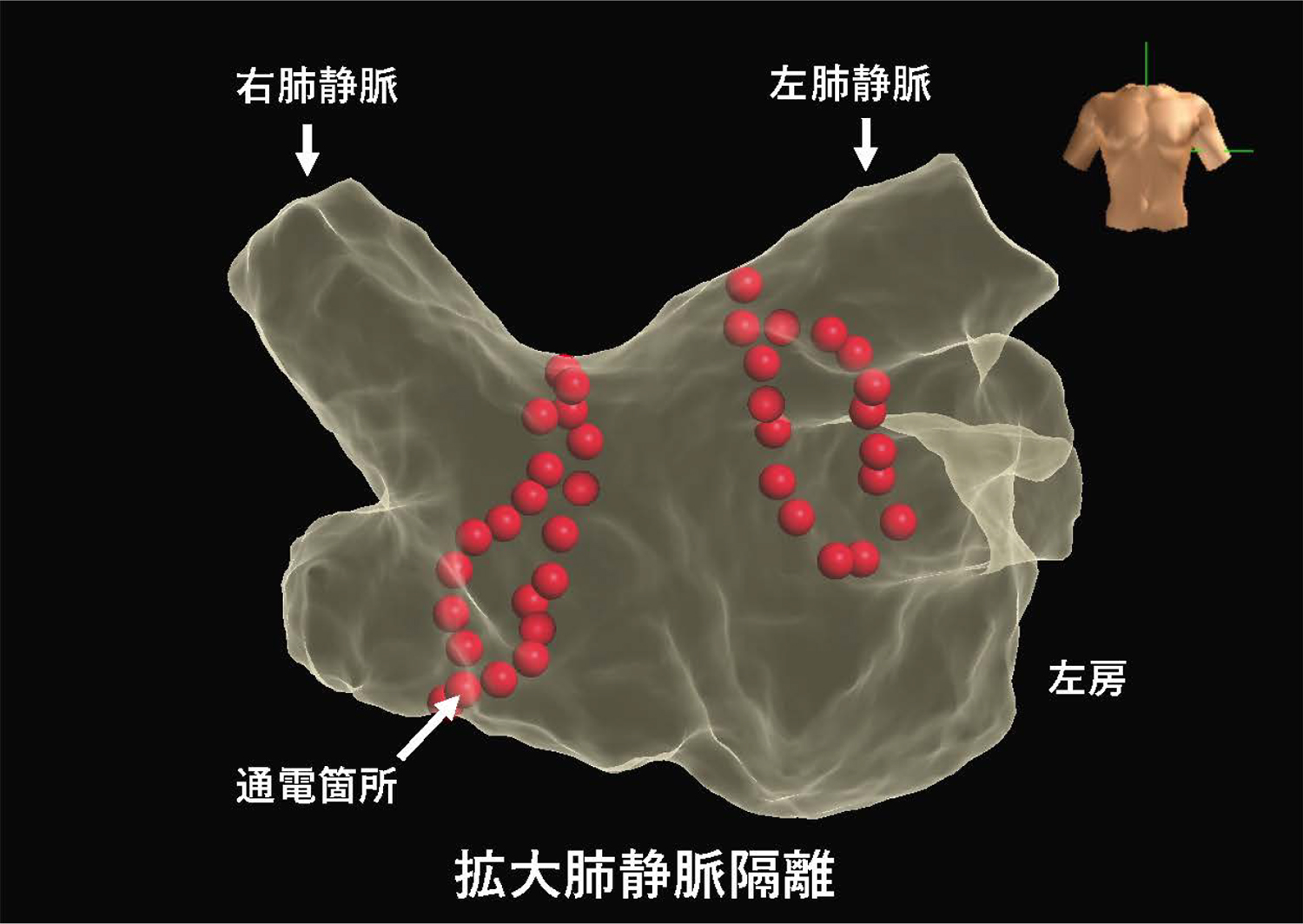

心房細動の多くの原因を占める肺静脈は、上下左右4本あり、肺と心臓をつないでいます。上下肺静脈を円状に一括焼灼することにより心房細動の原因となる肺静脈からの異常な電気信号が左房内に入ることを防ぎます。肺静脈隔離は心房細動アブレーションで最も重要な治療手技になります。

心房細動の原因の多くが肺静脈から出現する異常電気興奮ですが、20~30%の患者様で、肺静脈以外の領域から心房細動が出現し、再発の原因となっています。当院では、標準的な肺静脈の治療以外に、初回治療から肺静脈以外から出現する心房細動を誘発し、治療を行うことで再発率の低下を試みています。

これまでの当院での治療成績は、発作性心房細動の場合、1年以内の再発率は9%、5年の再発率は20%と良い成績を維持しています。慢性心房細動になってしまった場合、慢性化してからの期間や、心エコーでの心房の大きさで再発率が変わってきます。検診などで発見された場合、多くは持続期間は一年程度ですので、この時期に治療を受けていただくと、発作性心房細動とほぼ同程度の治療効果を期待できます。

ただ持続期間が長くなると、再発率が徐々に上がってしまいます。心臓にカテーテルを挿入する際に合併症が生じることがあります。問題となるものは、心臓の周りのスペースに内出血をきたす心タンポナーデ(発生確率0.2%)と、脳梗塞(発生確率0.05%未満)です。

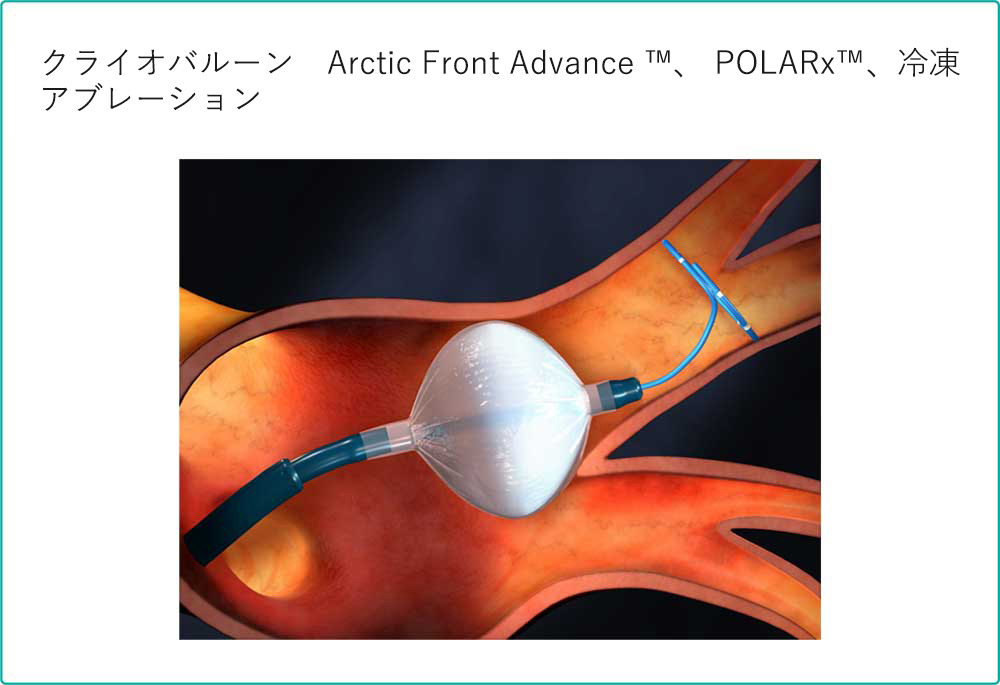

そのほかに、肩の穿刺が原因となる気胸、脚の付け根の穿刺部の血種、クライオバルーンによる冷凍アブレーションの際に注意を要する横隔神経麻痺(発生確率1.5%)などから、食道関連合併症などの低頻度のものまで報告があります。これらの治療に伴うリスクと、治療のメリット、治療を行わなかったときのデメリットを総合的に判断して、患者様と相談しながら治療方針を決定していきます。

3D mapping system

バルーンアブレーション

現在のカテーテルアブレーション治療は、不整脈の原因となっている心筋細胞を高周波通電や冷凍といった熱エネルギーを用いて細胞死させることで治療を行っています。

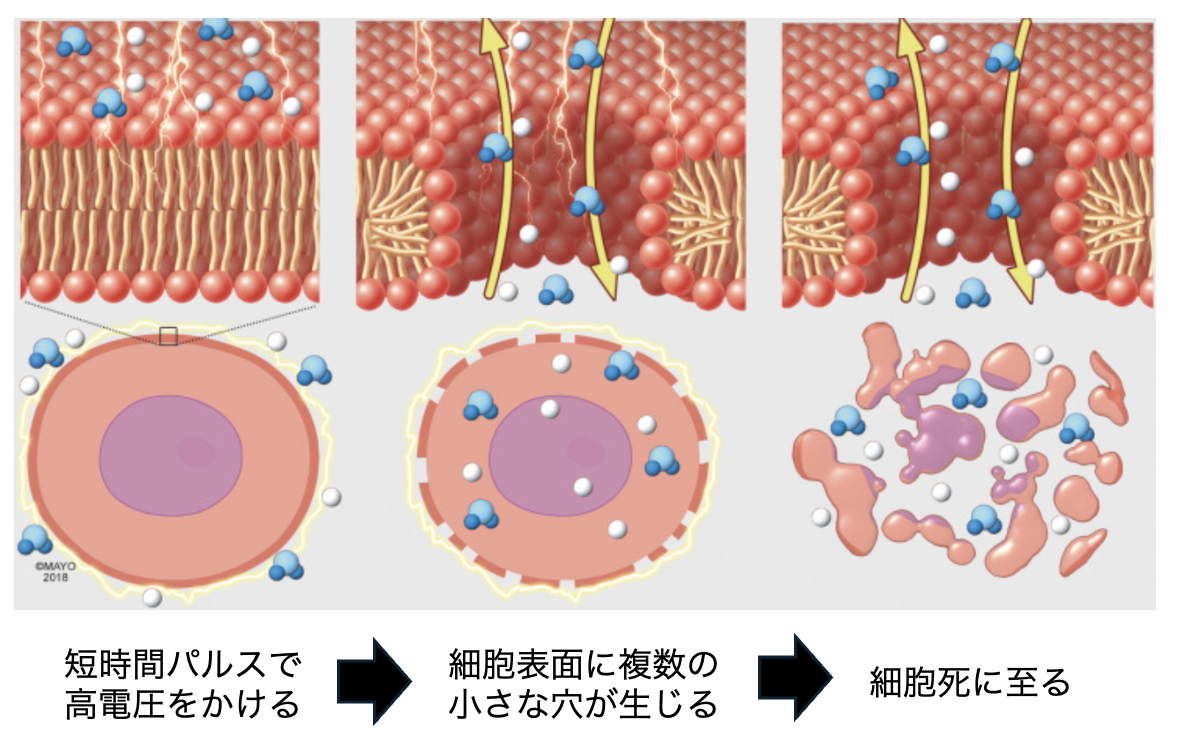

パルスフィールドアブレーション新たなカテーテルアブレーションの方法であり、ターゲットとなる心筋組織に対して短時間パルスで高電圧をかけることでパルス電場を発生させ、細胞膜表面に不可逆的な穿孔を生じさせ細胞死を引き起こします。

Heart Rhythm. 2019;16(7):1112-1120. より引用改変

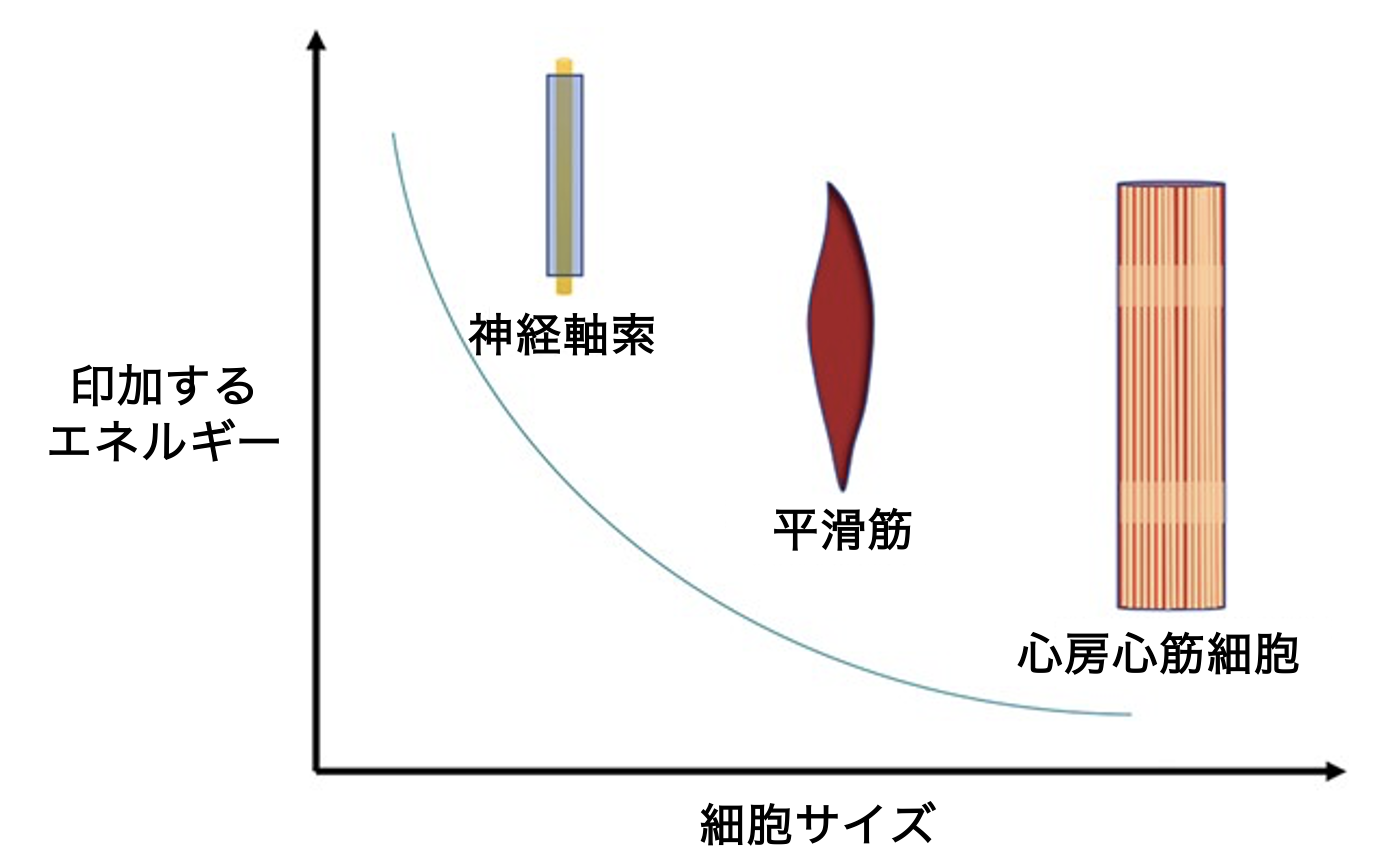

心筋細胞は神経細胞や平滑筋細胞と比較してより少ないエネルギーで細胞死をきたすことが知られており、印加するエネルギーを調整することで、従来の熱エネルギーで課題となっていた食道障害/迷走神経障害や横隔神経麻痺など心臓と隣接する臓器への損傷を抑え、合併症率の低下が期待されています。

現在、多くの医療機器メーカーがこの新しいエネルギーを用いたカテーテルアブレーションデバイスを開発しており、臨床使用が始まっています。当院では、心房細動に対するパルスフィールドアブレーションを2024年9月から開始しております。

FARAPULSE™、 ボストン・サイエンティフィック社ホームページより

https://www.bostonscientific.com/en-US/products/catheters--ablation/farapulse.html

PulseSelect™、メドトロニック社ホームページより

https://www.medtronic.com/jp-ja/about/news/pressrelease/2024-05-pulseselect.html

VARIPULSE™、ジョンソン・エンド・ジョンソン社ホームページより

https://www.jnjmedtech.com/en-US/service/pulsed-field-ablation-evidence

当院は、埼玉県立小児医療センターと併設となり、小児循環器科との連携をしながら多くの小児の患者さまの不整脈治療も行っております。小学校高学年程度の患者様から対応しております。

小児の患者様の場合、放射線被ばくの悪影響を成人の患者様以上に注意する必要があります。当科では、発作性上室性頻拍や心室性期外収縮などのカテーテルアブレーションはエックス線透視をほぼ使わず、場合によっては全く使用することなく、安全に治療を行い、患者様の治療後遠隔期の健康被害が起こらないように留意しております。

以前は、アブレーション治療は高齢の患者様には行われない傾向がありましたが、高齢になってもお元気な患者様が増えたこと、当院では合併症の出現頻度を低く抑えることができ、安全に治療を行えていることから、現在は年齢制限のようなものは設けず治療を行っています。不整脈の症状でお困りの患者様は、是非ご相談ください。

エックス線透視は心臓カテーテル治療に欠かせないものですが、被ばく量によっては患者様、医療従事者の健康被害を引き起こします。治療の有効性、安全性が損なわれない範囲で被ばく量を軽減する必要があります。当院では、3Dマッピングシステムや心腔内エコーなどを有効に用いることで、エックス線使用を大きく削減する、あるいはエックス線を用いずに治療を行い、放射線被ばくを大きく軽減して、安全に治療することに成功しています。

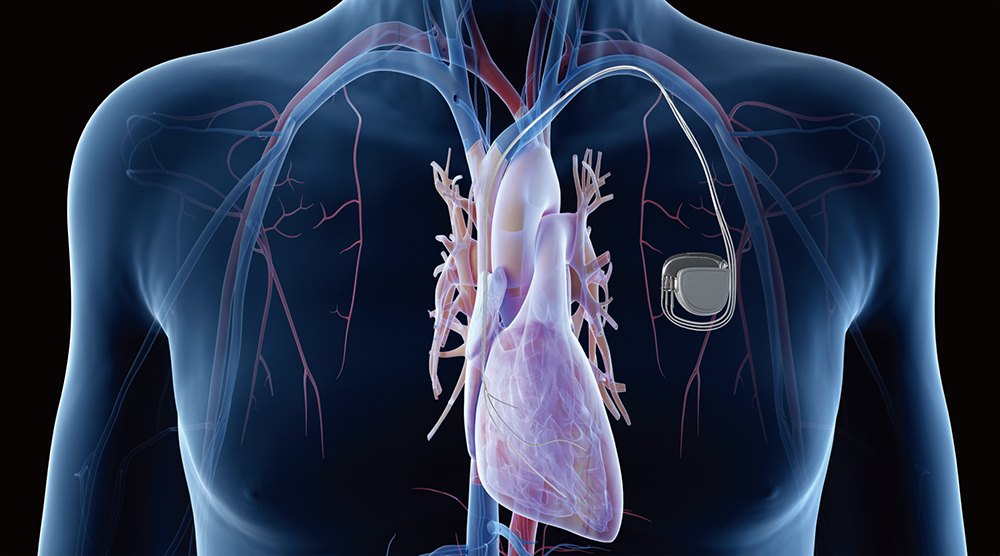

洞不全症候群や房室ブロックといったもので、息切れや立ち眩み、意識消失などの症状を引き起こす他、心不全の原因となることがあります。薬物の影響で起こっている場合は中止することにより改善が得られる可能性はありますが、基本的な治療としてはペースメーカの植え込みが必要になります。

徐脈性不整脈に対する永久ペースメーカ植え込みや、心室頻拍、心室細動に対して植え込み型除細動器( ICD)の治療を行います。また、心不全の患者様には、両心室ペーシングによる心臓再同期療法(CRT)の適応になることもございます。皮下植え込み型除細動器(S-ICD)やリードレスペースメーカなどの新しいデバイスも、必要に応じで積極的に行っております。

植え込まれたデバイスは、電話回線を用いたホームモニタリングを行うことで、ご自宅におられても異常を検出できるようになっています。

植え込み後のペースメーカや植込み型除細動器に感染を起こした場合や、ペースメーカの電線(リード)が機能不全を起こした場合、また、多数のリードが植え込まれたせいで生じるトラブルなどで、植え込まれたリードならびにデバイスの抜去が必要になることがあります。

デバイス抜去術は時に重篤な合併症を引き起こしますが、当院ではハイブリッド手術室で、心臓血管外科と連携しながら、安全に植え込みデバイス抜去術を行っております。

・ペースメーカ植え込み術認定施設

・埋込型除細動器(ICD)移植術認定施設

・両心室ペースメーカ( CRT-P)移植術認定施設

・両心室ペーシング機能付き埋込型除細動器(CRT-D)移植術認定施設

・リードレスペースメーカ植え込み及び抜去認定施設

・経皮的カテーテル心筋冷凍焼灼術 ( クライオバルーン) 認定施設

・パルスフィールドアブレーション(PFA)認定施設

・パワードシースによる経静脈的リード抜去認定施設

当施設では年間1000件を超える患者様がカテーテルアブレーション治療を受けられており、その7割以上が心房細動に対する治療となっております。近隣医療機関からの多くの患者様のご紹介により、全国有数の症例数を維持することができています。

また、当院は近隣の施設との地域連携を密に取り組んでおり、治療後に状態の安定した患者様は積極的に逆紹介を行わせて頂いております。

当院は紹介制とさせて頂いており、受診の際はかかりつけ医の紹介状をお持ちください。

外来担当医はこちらをご参照ください。

*木曜日はペースメーカー外来です。

*疾患や外来の状況に応じて、上記医師以外が対応させて頂く事が御座います。